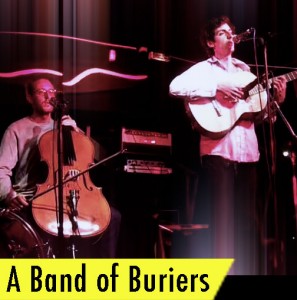

Reportage du concert privé (c’est d’un chic, mais sans chichis) de A Band of Buriers (brrr) at The Persimmon House, maison bleue adossée à Jolimont (un quartier toulousain).

Sur les murs du salon de notre hôte, une affiche qui conseille Fais de ta vie un Je t’aime, et aussi la délicieuse Audrey Hepburn, et des poissons, toutes sortes de poissons.

Après avoir timidement, humblement demandé s’il pouvait commencer, le chanteur sur la « scène », un Léonard Cohen jeune qui aurait baigné dans le rap, déclame, corps frêle mais voix soudain puissante : « We are all alone », « I hope you can swim ».

Il se met à chanter comme si sa vie et la nôtre en dépendaient. Il s’accompagne de manière rudimentaire avec une guitare (trois accords), ou un ukulélé (trois accords, les mêmes), ou un xylophone (une seule note, martelée).

En retrait, un violoncelliste angélique sourit et regarde le plafond quand il joue et fredonne sous les mots de son ami. Bientôt, on entend sans savoir d’où il vient – ils ne sont que deux, il n’y a pas de batteur – le cri d’une grosse caisse coup de canon. L’orage n’est jamais loin. Au plafond sont collées des étiquettes de mots sans ordre apparent. Le cri d’une grosse caisse coup de canon. Je m’accroche à l’étiquette qui porte le mot joie.

« On », c’est nous, une quarantaine d’invités qui ne se connaissaient pas, soudés et transportés, assis à même le plancher, entre les bougies à la flamme vacillante, à quelques mètres à peine des artistes.

Après leurs morceaux de bravoure, un peu sonnés mais toute tension évanouie, partager un verre de vin blanc servi dans un ancien pot de terrine de canard aux cèpes recyclé.Descendre au jardin sous le figuier. Parler et écouter parler poésie dans toutes les langues. Ou le silence. Une belle nuit.

Nicolas Pechmezac